그리고 그리기

아무것도 없는 곳에서 있고 싶었다. 아무것도 걸려 있지 않은 벽, 아무것도 놓여 있지 않은 방, 그리고 아무도 없는, 누구도 나에게 간섭하지 않는 곳. 이런 공간에 대한 동경은 언제부터 시작되었을까? 시기도 이유도 모르겠지만 나를 구속시키는 모든 것에서 막연히 벗어나고 싶었던 것 같다.

그림 그리기는 나에게 이런 공간을 열어주었다. 순백의 종이는 더 없이 평온하고 측정할 수 없는 무한한 공간을 제공해 주었다. 또한 수많은 상념들을 하나 둘씩 지울 수 있는 시간을 주었다. 그리는 순간만큼은 나를 둘러싼 모든 풍경들이 하나 둘씩 사라지고 하얀 종이 위에 쉼 없이 움직이는 손만 보일 뿐이다. 그리고 얼마 지나지 않아 그마저도 사라지고 그려지는 형상을 바라만 보게 된다. 그림은 스스로 형상을 키워나가고 있다. 좋고 싫음도 아름다움도 추함도 없는, 언어로는 설명하기 힘든 곳으로의 여행이다. 나에게 그림 그리기는 숨겨진 나만의 공간을 다녀오는 것이다. 다른 차원으로의 이동이었을까? 그리기를 멈추고 보면 이내 현실로 돌아와 모든 것이 바쁘게 움직인다. 창 밖에서 들어 온 바람은 풍경을 흔들고 헤드폰에서는 강한 비트의 음악이 흘러나오며 어느새 시계는 저 만치 돌아가 있다.

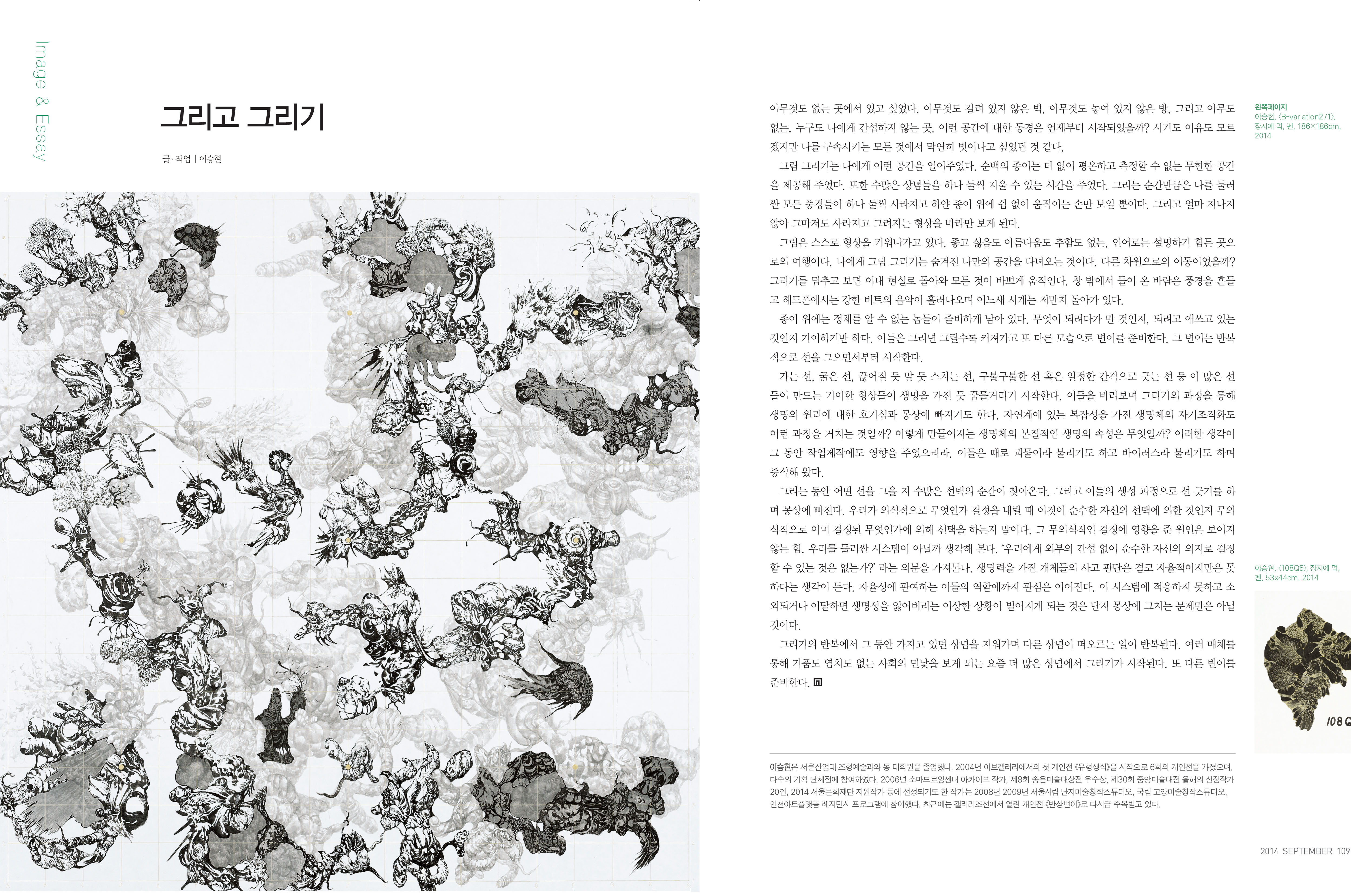

종이 위에는 정체를 알 수 없는 놈들이 즐비하게 남아 있다. 무엇이 되려다가 만 것인지, 되려고 애쓰고 있는 것인지 기이하기만 하다. 이들은 그리면 그릴수록 커져가고 또 다른 모습으로 변이를 준비를 한다. 그 변이는 반복적으로 선을 그으면서부터 시작한다. 가는 선, 굵은 선, 끊어질 듯 말 듯 스치는 선, 구불구불한 선 혹은 일정한 간격으로 긋는 선 등 이 많은 선들이 만드는 기이한 형상들이 생명을 가진 듯 꿈틀거리기 시작한다. 이들을 바라보며 그리기의 과정을 통해 생명의 원리에 대한 호기심과 몽상에 빠지기도 한다. 자연계에 있는 복잡성을 가진 생명체의 자기조직화도 이런 과정을 거치는 것일까? 이렇게 만들어지는 생명체의 본질적인 생명의 속성은 무엇일까? 이러한 생각이 그 동안 작업제작에도 영향을 주었으리라. 이들은 때로 괴물이라 불리기도 하고 바이러스라 불리기도 하며 증식을 해 왔다.

그리는 동안 어떤 선을 그을 지 수많은 선택의 순간이 찾아 온다. 그리고 이들의 생성의 과정으로 선 긋기를 하며 몽상에 빠진다. 우리가 의식적으로 무엇인가 결정을 내릴 때 이것이 순수한 자신의 선택에 의한 것인지 무의식적으로 이미 결정된 무엇인가에 의해 선택을 하는지 말이다. 그 무의식적인 결정에 영향을 준 원인은 보이지 않는 힘, 우리를 둘러싼 시스템이 아닐까 생각해 본다. ‘우리에게 외부의 간섭 없이 순수한 자신의 의지로 결정할 수 있는 것은 없는가?’ 라는 의문을 가져본다. 생명력을 가진 개체들의 사고 판단은 결코 자율적이지만은 못하다는 생각이 든다. 자율성에 관여하는 이들의 역할에까지 관심은 이어진다. 이 시스템에 적응하지 못하고 소외되거나 이탈하면 생명성을 잃어버리는 이상한 상황이 벌어지게 되는 것은 단지 몽상에 그치는 문제만은 아닐 것이다.

그리기의 반복에서 그 동안 가지고 있던 상념을 지워가며 다른 상념이 떠오르는 일이 반복된다. 여러 매체를 통해 기품도 염치도 없는 사회의 민낯을 보게 되는 요즘 더 많은 상념에서 그리기가 시작된다. 또 다른 변이를 준비한다. ● 이승현